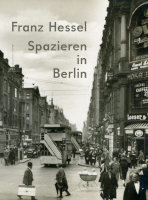

Franz Hessel - Spazieren in Berlin

2024-11-27 – Patrick Goltzsch

Veröffentlicht im Jahr 1929 könnte »Spazieren in Berlin« als nette historische Randnotiz gelten, die die Sicht heutiger Flaneure auf die Stadt ausschmücken kann. Doch das Buch verdankt sich nicht der Absicht einen Reiseführer für Spaziergänger vorzulegen. Stattdessen streicht hier die Neugier durch die Straßen, die geweckt wird vom Erstaunen sich nicht mehr in einem preußischen Provinzkaff sondern in einer europäischen Metropole zu bewegen. Durch seine manchmal fast beiläufigen Beobachtungen erhellt das Buch im Vorbeigehen den Wandel der Stadt.

Veröffentlicht im Jahr 1929 könnte »Spazieren in Berlin« als nette historische Randnotiz gelten, die die Sicht heutiger Flaneure auf die Stadt ausschmücken kann. Doch das Buch verdankt sich nicht der Absicht einen Reiseführer für Spaziergänger vorzulegen. Stattdessen streicht hier die Neugier durch die Straßen, die geweckt wird vom Erstaunen sich nicht mehr in einem preußischen Provinzkaff sondern in einer europäischen Metropole zu bewegen. Durch seine manchmal fast beiläufigen Beobachtungen erhellt das Buch im Vorbeigehen den Wandel der Stadt.

Der Fiktion einer Geschichte mit Anfang und Ende entzieht sich »...liner Roma...« schon im Titel. Es könnte sich um »Berliner Romane« handeln, das legt zumindest eine Vermutung der Hauptfigur nahe. Wobei Roman vielleicht ein etwas großes Wort ist für die hier präsentierten biographisch gefärbten Vignetten aus dem Leben eines Bohemiens im Berlin der 20er Jahre.

Der Fiktion einer Geschichte mit Anfang und Ende entzieht sich »...liner Roma...« schon im Titel. Es könnte sich um »Berliner Romane« handeln, das legt zumindest eine Vermutung der Hauptfigur nahe. Wobei Roman vielleicht ein etwas großes Wort ist für die hier präsentierten biographisch gefärbten Vignetten aus dem Leben eines Bohemiens im Berlin der 20er Jahre. »Ich bin mir selbst überlegen«, heißt es in den

»Ich bin mir selbst überlegen«, heißt es in den  Welches Missverständnis oder welche Form der langen Weile Sie auch immer hier vorbei treiben mag, klicken Sie besser weiter, denn dieses Buch ist nichts für Sie. Es führt nur auf Abwege und auf schiefe Ebenen, es malträtiert sie mit sperrigen Ideen und paart das Absurde mit dem Irrealen.

Welches Missverständnis oder welche Form der langen Weile Sie auch immer hier vorbei treiben mag, klicken Sie besser weiter, denn dieses Buch ist nichts für Sie. Es führt nur auf Abwege und auf schiefe Ebenen, es malträtiert sie mit sperrigen Ideen und paart das Absurde mit dem Irrealen. Darf sich ein Schriftsteller Hoffnung machen, mehr zu sein als eine Lachnummer für das Publikum? Mit der frei erfundenen, mitleidlosen biographischen Skizze des Lebens von Homer schaufelt Ehrenstein dieser Hoffnung umstandslos ein Grab. Der Autor von Ilias und Odysssee dient als Archetyp eines europäischen Dichters und als solcher hat er keinen Erfolg bei den Frauen, wird von seinem Verleger betrogen und stürzt sich, nachdem er, mittlerweile ein kahlköpfiger Greis, auch zum Gespött von Kindern wird, von den Klippen ins Meer.

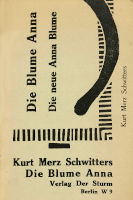

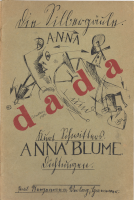

Darf sich ein Schriftsteller Hoffnung machen, mehr zu sein als eine Lachnummer für das Publikum? Mit der frei erfundenen, mitleidlosen biographischen Skizze des Lebens von Homer schaufelt Ehrenstein dieser Hoffnung umstandslos ein Grab. Der Autor von Ilias und Odysssee dient als Archetyp eines europäischen Dichters und als solcher hat er keinen Erfolg bei den Frauen, wird von seinem Verleger betrogen und stürzt sich, nachdem er, mittlerweile ein kahlköpfiger Greis, auch zum Gespött von Kindern wird, von den Klippen ins Meer. Mit der Umschlagzeichnung zu »Anna Blume - Dichtungen« hatte Schwitters schon angedeutet, seine Auseinandersetzung mit Text könne ungewöhnlich gründlich ausfallen. Dort fand die Dynamik des unbekümmerten Nebeneinanders von Sütterlin- und Druckschrift und der auf geraden, gebogenen und schrägen Linien laufenden Titelinformationen in den Texten keine Fortsetzung. Das bleibt den 1922 erschienenen Bändchen vorbehalten, zu denen die »Die Blume Anna« gehört. Denn hier äußert sich Schwitters' Gestaltungswillen nun auch im und am Text selbst.

Mit der Umschlagzeichnung zu »Anna Blume - Dichtungen« hatte Schwitters schon angedeutet, seine Auseinandersetzung mit Text könne ungewöhnlich gründlich ausfallen. Dort fand die Dynamik des unbekümmerten Nebeneinanders von Sütterlin- und Druckschrift und der auf geraden, gebogenen und schrägen Linien laufenden Titelinformationen in den Texten keine Fortsetzung. Das bleibt den 1922 erschienenen Bändchen vorbehalten, zu denen die »Die Blume Anna« gehört. Denn hier äußert sich Schwitters' Gestaltungswillen nun auch im und am Text selbst. Es hatte sich bereits angekündigt in den Sprachspielen von Else Lasker-Schüler oder in der klangsuchenden Lyrik von Jakob van Hoddis: Zu Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt die Sprache ein Eigenleben, sie wird selbst zum Gegenstand des künstlerischen Interesses. Mit »Zeterzacken«, »Rieselbäumen«, »grinsenden Blumen« und einem ich, das »sich umnachtet«, legt Kurt Schwitters - so in

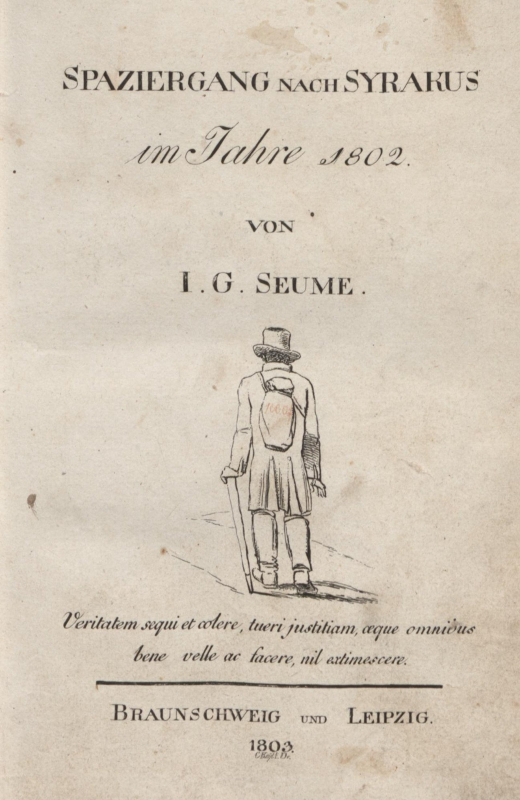

Es hatte sich bereits angekündigt in den Sprachspielen von Else Lasker-Schüler oder in der klangsuchenden Lyrik von Jakob van Hoddis: Zu Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt die Sprache ein Eigenleben, sie wird selbst zum Gegenstand des künstlerischen Interesses. Mit »Zeterzacken«, »Rieselbäumen«, »grinsenden Blumen« und einem ich, das »sich umnachtet«, legt Kurt Schwitters - so in  Seumes »Spaziergang« zieht nicht nur die Stationen seines Fußwegs von Grimma nach Syrakus nach, er beschreibt auch die Veränderungen, die der Tornister-Reisende auf seinem Weg erfährt. Aus dem eher distanzierten Beobachter, der die Veränderungen von Wetter und Landschaft beschreibt und warmherzig die Begegnungen mit den Leuten schildert, denen er anempfohlen ist, wird ein Partei ergreifender Kritiker der Gesellschaft, die er antrifft.

Seumes »Spaziergang« zieht nicht nur die Stationen seines Fußwegs von Grimma nach Syrakus nach, er beschreibt auch die Veränderungen, die der Tornister-Reisende auf seinem Weg erfährt. Aus dem eher distanzierten Beobachter, der die Veränderungen von Wetter und Landschaft beschreibt und warmherzig die Begegnungen mit den Leuten schildert, denen er anempfohlen ist, wird ein Partei ergreifender Kritiker der Gesellschaft, die er antrifft. Die Titelei der Erstausgabe von 1912 bezeichnet das Büchlein als Roman. Thesenschleuder wäre wohl treffender, denn die Figuren in diesem Experiment sprechen selten miteinander sondern eher nebeneinander (wenn nicht ein leeres Zimmer die Hauptfigur in einen Monolog zwingt). Zudem stecken die Thesen nicht nur in den Äußerungen der Protagonisten, sondern der Autor beteiligt sich munter an diesem Spiel: Er bricht der Synästhetik eine Lanze, wenn er Farben zu Gehör bringt oder unterhält mit erhellenden Analogien, wenn der Sonnenstrahl zum Lichtschlag gerät.

Die Titelei der Erstausgabe von 1912 bezeichnet das Büchlein als Roman. Thesenschleuder wäre wohl treffender, denn die Figuren in diesem Experiment sprechen selten miteinander sondern eher nebeneinander (wenn nicht ein leeres Zimmer die Hauptfigur in einen Monolog zwingt). Zudem stecken die Thesen nicht nur in den Äußerungen der Protagonisten, sondern der Autor beteiligt sich munter an diesem Spiel: Er bricht der Synästhetik eine Lanze, wenn er Farben zu Gehör bringt oder unterhält mit erhellenden Analogien, wenn der Sonnenstrahl zum Lichtschlag gerät.